Автор — Р.Р. Исхаков

В составе служилых людей Уфимского уезда в XVII в. фиксируются две социальные страты тюрко-татарского происхождения – служилые татары и тарханы. Несмотря на то, что обе эти группы были представителями одного сословия и являлись наследниками золотоордынской военно-политической системы, их правовое положение, а также формы землевладения имели существенные отличия.

Если служилые татары, владели землей на правах поместного жалования, то владения тархан были включены в состав вотчин ясачных волостей, но при этом они не облагались натуральным налогом.

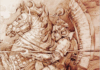

Чтобы оценить особенности правового статуса тархан в пределах Уфимского уезда необходимо обратиться к более ранним материалам, проливающим свет на формирование института тарханства в тюрко-татарских государствах средневековья. В кочевых тюркских и монгольских сообществах «тарханами» назывались лица, отличившиеся в бою и жалованных правителями за свою доблесть правом налогового и судебного иммунитета. Тарханами могли стать рядовые общинники, которые в дальнейшем пополняли собой слой феодальной аристократии. В зависимости от степени военных и иных заслуг привилегии тарханов могли сильно различаться.

В период формирования Монгольской империи происходит расширение применения тарханного иммунитета. Тарханными правами по усмотрению хана могли наделяться как отдельные лица, так группы людей, а также конфессиональные институты. В частности золотоордынскими правителями выдавались тарханные ярлыки православным монастырям, а также иерархам церкви.

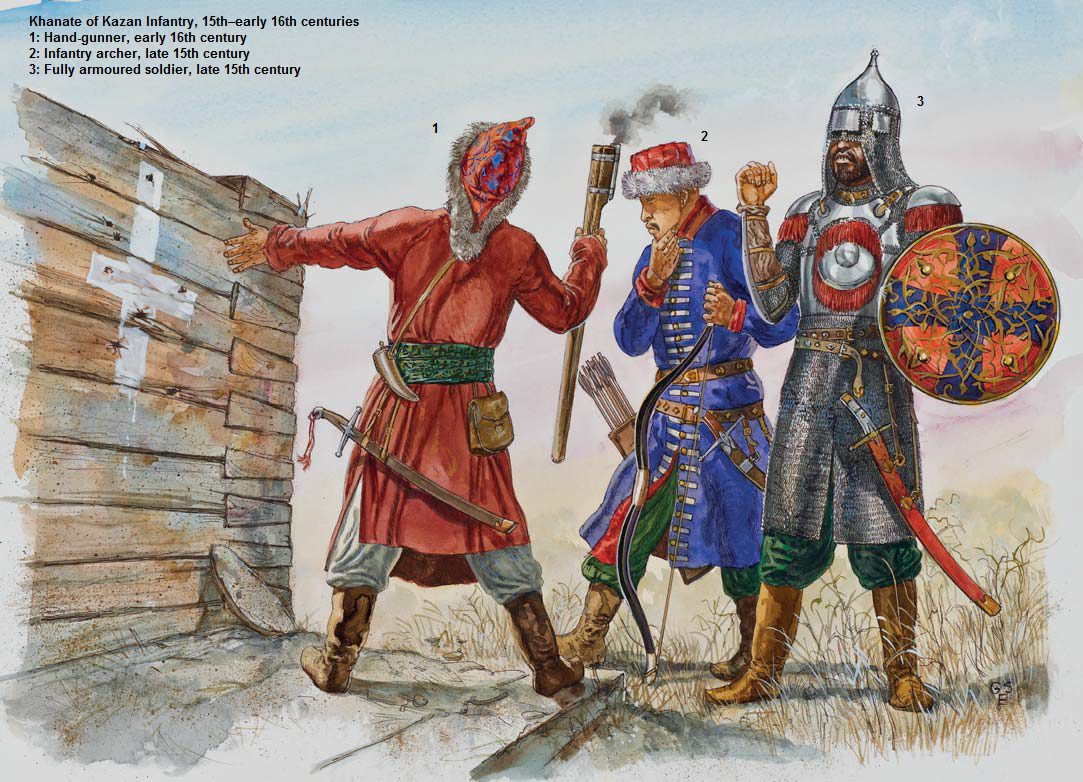

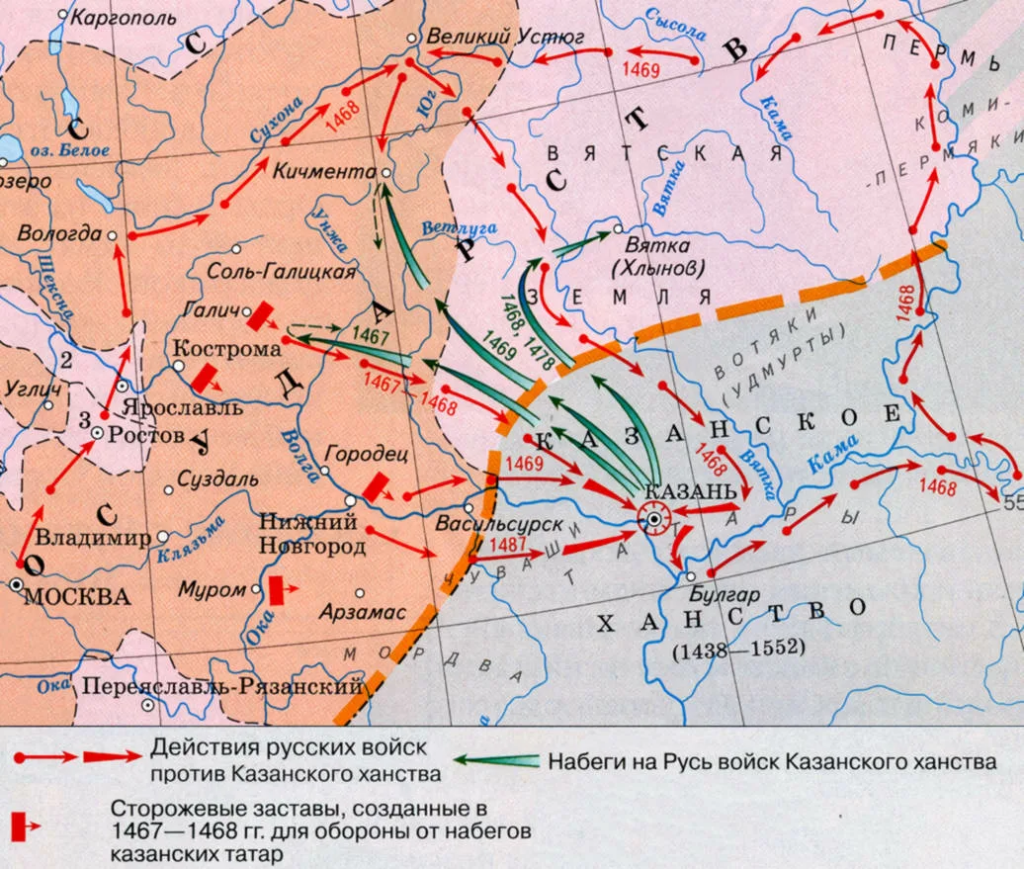

Схожие права у тарханов были в Казанском ханстве. Сохранившиеся тарханные ярлыки ханов Ибрагима (1467–1479 гг.) и Сахиб-Гирея (1523) свидетельствуют о наличии в составе феодального класса ханства привилегированной группы наделенной налоговым и судебным иммунитетом, а также освобождавшейся от натуральных повинностей. Тарханный статус мог быть наследственным или приобретённым (пожалованным ханом), при этом особые права небыли безусловными. При продаже или передачи земель, эти владения переставали считаться тарханными, то есть освобожденными от ясака. В тарханных ярлыках выданных казанскими ханами отсутствуют территориальная локализация – особые права распространялись на все земли в пределах государства, которые принадлежали тарханам и вплоть до то того времени пока они ими владели (В сохранившемся ярлыке хана Сахиб-Гирея присутствует географическая привязка к р. Ик. Но как показал текстологический анализ, проведенный И.А. Мустакимовым, слово «Ик» (اق (было вписано над строкой и графически отличается от основного текста ярлыка (написано другими чернилами и другим почерком).

Это может говорить о том, что данное слово было дописано в текст позднее, возможно для обоснования прав ясачных татар на вотчинные владения в данном регионе). Таким образом, в Казанском ханстве не было особой формы тарханного землевладения.

После «казанского взятия» тарханы практически перестают фиксироваться как отдельная социальная категория в пределах Казанского уезда. В писцовых и переписных книгах данное обозначение практически не встречается. Р.Н. Степанов, специально занимавшийся этим вопросом, нашел лишь отдельные упоминания казанских служилых тархан в перечневых росписях Разрядного приказа за 1637–1654г.

Все это может говорить о том, что в центральных районах бывшего Казанского ханства представителей данной социальной группы было не так много и они были тесно инкорпорированы с состав татарского военно-служилого сословия. Несколько иная ситуация имела место на окраинах казанского государства – на Горной стороне и в Приуралье.

В XVI – начале XVII в. в Волжско-Сурском междуречье отмечаются тарханы, занимавшие привилегированное положение в местном обществе и освобождавшиеся от ясака. В Западном Приуралье в период его вхождения в состав Московского государства также фиксируются прослойка служилых тархан, владевших вотчинами и поместьями, не облагавшимися натуральными налогами. Оба дошедших до нашего времени тарханных ярлыка казанских ханов хранились у татар-вотчинников (ясачных татар, владельцев оброчных вотчин) данного региона.

С чем же было связано такое положение? Почему именно на окраинах Казанского ханства были сконцентрированы представители данной группы служилого сословия? Это можно объяснить теми функциями, которые они выполняли в приграничных районах государства. Известна практика, когда тарханные грамоты выдавались татарскими ханами за поселение в стратегически важных, но малозаселенных регионах. В 1459 г. крымским ханом Хаджи-Гиреем был выдан тарханный ярлык, согласно которому налоговый иммунитет предоставлялся всем тем, кто хотел поселиться в районе Нижнего Кырк-Ере. Можно предположить, что данным мотивом руководствовались и казанские ханы, предоставляя тарханный иммунитет лицам, заселявшим восточные пределы государства, получая вотчины в неспокойном регионе приуральской лесостепи. Тарханы, получая более широкие права и привилегии в тоже время должны были нести дополнительные обязанности перед государством, такие как защита приграничных районов, контроль торговых путей и проч.

Татарские тарханы фигурируют как участники военных действий по защите восточных улусов Казанского ханства. Как повествует летописец в военном сражении московских и казанских войск в 1468 г. на р. Белой русскими был взят в плен «князева сын тарханский» Тулазей. По всей видимости, служилые тарханы в Казанском ханстве выполняли и некоторые важные административные функции, связанные с контролем местного ясачного населения, а также сбора с них натурального налога. По мнению И.Д. Кузнецова чувашскими волостями руководили тарханы и сотники, а в деревнях выбирались старосты и десятники.

В качестве аналогии можно привести положение арских князей в Вятском крае. Поселившись в бассейне р.Чепцы и основав здесь погост Карино (Нократ) в XV в. арские князья образовали здесь обособленное владение (княжество). В результате похода 64-тысячного войска Ивана III в августе 1489 г.

Вятская земля вошла в состав Московского государства. Арские князья также были вынуждены признать свое московское подданство, сохранив в пределах своих владений широкие права, коими они обладали в предшествующее время. Московские власти, нуждавшиеся в военной поддержке арских князей и их помощи в подчинении местного нерусского населения, признали их особый правовой статус.

В жалованных грамотах московских государей было подтверждено право арских князей собирать ясак (шкурками белок) с подвластного населения (удмуртов, татар и бесермен), часть которого передавалось в государеву казну, а также вести среди них судопроизводство. Сами арские князья могли быть судимы лишь хлыновским наместником в присутствии других татарских феодалов.

Арские князья имели право «призывать» и привозить в свои владения ясачных людей из пределов Казанского ханства. Земли татарских владетелей, в том числе их промысловые угодья (вотчины) на р.Чепце считались «отчиной» государя.

Можно предположить, что схожими правами и обязанностями обладали татарские феодалы, жалованные тарханными ярлыками в восточных улусах казанского государства. Здесь они получали в вотчинное владение земли в районах, где требовалось усиление военного присутствия и административного контроля.

В 1784 г. у жителей Гайнинской поземельной волости (совр. Бардымский район Пермской области) был записан рассказ, согласно которому их предки были тарханами, переселившимися сюда «из города области Булгарской, называемой на их языке Шагер Булгар, который переименован уже и назван Казанью».

С чем же было связан переезд служилых людей в такой отдаленный от митрополии край? Дело в том, что данная область играла заметную роль в организации пушной торговли с Сибирью, здесь находились крупные промысловые владения тюркского и угорского населения, приносившие существенный доход.

Другой пример. Башкирцы(В состав «башкирцев» Уфимского уезда входили разные по происхождению группы ясачного населения, обложенные особым окладным ясаком платившимся «на Уфу») Минской поземельной волости сохраняли память о служилом статусе их предков, утверждая царским чиновникам, что они происходят «от княжества и тарханства татарского и в разных местах бывшей Казанской… были пожалованы землями и другими угодьями». Их земли находились в важном в военно-стратегическом отношении районе Бельско-Уфимского междуречья. Именно здесь находилась крупный военно-административный центр Ногайской Орды (Чертово городище) и была возведена уфимская крепость.

Прочитать продолжение статьи, а таже принять участие в её обсуждении вы можете на личном Дзен-канале Дамира Исхакова