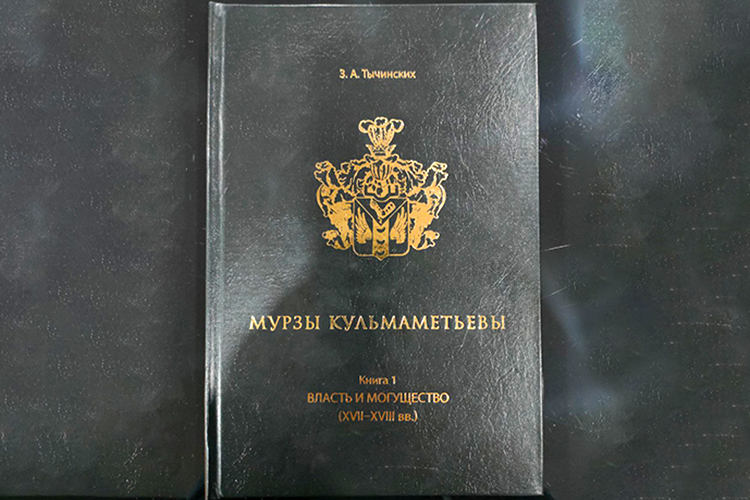

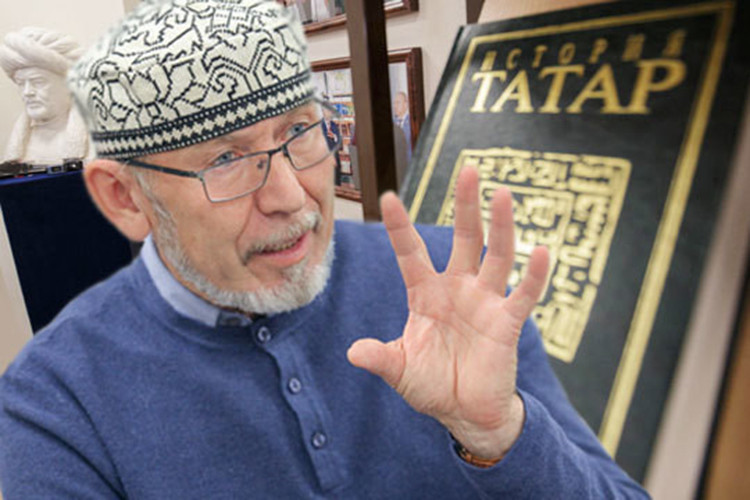

«Сибирь находилась далеко от европейского центра, и новая власть в условиях нехватки военных сил была вынуждена лавировать. Поэтому бывшую ханскую аристократию, так называемых лучших людей, привлекали на свою сторону различными привилегиями и подарками», — отмечает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Тобольской комплексной научной станции уральского отделения РАН Зайтуна Тычинских. Историк презентовала в Казани монографию «Мурзы Кульмаметьевы. Книга 1. Власть и могущество (XVII–XVIII вв.)», а в интервью «БИЗНЕС Online» рассуждает о том, почему служилые татары не взбунтовались во время Смуты, чем мурзы и беки были полезны Москве, как политиканы пытались отделить язык сибирских татар от казанских.

Зайтуна Тычинских: «Ощущение себя кем-то по национальности является продолжением осознания себя как личности, представителя своей семьи, своего рода, народа и своей страны. Это такое многоступенчатое осознание. Мне кажется, на сегодняшний день эти ступеньки у татар трудно расшатать и вышибить»

«Служилые татары не взбунтовались, не подняли восстание в далекой Сибири»

— Зайтуна Аптрашитовна, недавно вы презентовали в Казани свою книгу, посвященную мурзам Кульмаметьевым. Много еще есть подобных семей?

— После взятия Москвой Казани, Астрахани и Сибири потомки верхней страты этих ханств постепенно становятся рядовыми людьми. Конечно, потомки древних татарских мурзинских родов сохранились — Акчурины, Еникеевы, Яушевы, Кутумовы и другие. Многие представители ханской элиты были вынуждены принять православие. Те же Державины, Булгаковы, Ахматовы, Апраксины и др. Цвет русской творческой интеллигенции по большому счету является потомками тех самых мурз и беков бывшего Казанского ханства. Государственная политика того времени была направлена на то, чтобы крупные землевладельцы, коими были мурзы и беки, отдавали свои земли, если они оставались мусульманами. Когда Екатерина II дала возможность татарской аристократии подтвердить происхождение, то обратились более 8 тысяч человек.

— В книге говорится и о том, что Кульмаметьевы были противниками насильственной христианизации. Как они, будучи некрещеными, сохранили титул?

— Дело в том, что Сибирь находилась далеко от европейского центра, и новая власть в условиях нехватки военных сил была вынуждена лавировать. Поэтому бывшую ханскую аристократию, так называемых лучших людей, привлекали на свою сторону различными привилегиями и подарками. Неслучайно и то, что одним из первых тобольских воевод в первой половине XVII столетия был назначен выходец из татарских мурз Юрий Сулешов. В принципе, с задачей власти справились, и бывшая военно-служилая знать Сибирского ханства, вынужденная перейти на службу новой власти, на первых порах особо ничего не теряя, в том числе религию, продолжала служить, но уже не татарским ханам, а московскому царю. Команды служилых татар в Сибири просуществовали с конца XVI века по вторую половину XIX века и сосредотачивались в первых русских сибирских городах, построенных рядом или на месте татарских городов. Так, Тобольск, на протяжении веков столичный центр Сибири, был построен рядом с бывшей столицей Сибирского ханства Искером (Сибирью), а Тюмень возникла на месте столицы Тюменского ханства Чимги-Туры, Тара — на месте Ялыма, а Ялуторовск — на месте Явлу-туры.

Замечу, что на первых порах колонизации Сибири роль служилых татар была очень значима. Так, в начале XVII столетия их число в составе тобольского гарнизона составляло около 35–45 процентов. И они наряду с русскими служилыми людьми строили города и остроги, подчиняли Москве сибирские народы, собирали с них ясак, охраняли границы. Очень часто использовались в качестве толмачей (переводчиков), а также в дипломатических посольствах в восточных странах. И на протяжении всего этого времени оставались мусульманами. Они так и назывались — «иррегулярные из магометан команды». Когда в первой половине XVIII века шел натиск на ислам, татарские головы Кульмаметьевы, пользуясь своим авторитетом, отстаивали сохранение татарским населением ислама… При этом верой и правдой служа московской власти. Титул российских дворян, как и другим мурзинским родам, им был дан Екатериной II в конце XVIII века. И во времена Смуты служилые татары не взбунтовались, не подняли восстание в далекой Сибири.

В Казани Тычинских презентовала монографию «Мурзы Кульмаметьевы. Книга 1. Власть и могущество (XVII–XVIII вв.)»

В Казани Тычинских презентовала монографию «Мурзы Кульмаметьевы. Книга 1. Власть и могущество (XVII–XVIII вв.)»

— Почему, кстати?

— Наверно, реально оценивали сложившуюся ситуацию и расстановку сил… При этом в Сибири обстановка была непростая: в конце XVI века хан Кучум, который боролся за свое царство до последнего, погибает, и в 1601 году ханом провозгласили его старшего сына Алея, а сыновья и внуки Кучума вплоть до второй половины XVII века на степной территории вместе с башкирами продолжали борьбу за возвращение Сибирского ханства.

— Некоторые из ваших ученых-коллег считают, что нет такого понятия, как «сибирские татары», что более точным будет определение «татары Сибири». Что вы думаете об этом?

— Говорить, что сибирских татар нет, — это слишком поверхностный взгляд на вопрос. На протяжении десятилетий сибирские татары изучались как отдельная этническая группа, в том числе и казанскими учеными. В реестре народов есть такая подгруппа «Сибирские татары». И в переписи 2002 года было зафиксировано около 10 тысяч сибирских татар. Как мы можем отрицать такой факт? Получается, эти 10 тысяч человек лишаем их самосознания и самоидентификации.

Нельзя к данному вопросу подходить одномерно. Татары — многокомпонентный народ. И в Среднем и Нижнем Поволжье, и в Сибири татары формировались из различных этнических компонентов, но обобщающей экстерриториальной группой была еще начиная со Средневековья золотоордынская страта татар, которая и дала общее наименование этим общностям, находящимся в составе Великой Тартарии. Татарская прослойка была общей для всех этих территорий, а ясачная страта была различной. В ходе этнических процессов на территории Казанского, Астраханского, Сибирского и других ханств формировались определенные общности, у каждой из которых были свои корни (компоненты), вошедшие в состав каждой из этих этнографических групп, будь то мишари, сибирские или казанские татары.

В период нахождения в составе Русского (Российского) государства происходит как консолидация внутри этих общностей, так и новый этап татарской, мусульманской консолидации. Но говорить то, что это только территориальное название, нельзя, так как тем самым мы отрицаем и закрываем глаза на происходившие этнические и исторические процессы. Происхождение татарского народа весьма сложное, при этом нас всех объединяет общий этноним.

— У сибирских татар ясачная страта из каких компонентов состояла?

— В формировании ясачной страты большую роль играло финно-угорское население, как, впрочем, и у казанских татар. Но это были разные группы. Начиная со второй половины первого 1000-летия на территории Сибири происходит несколько волн тюркизации, в результате в составе ясачной страты оказались и кипчаки, и тюркизированные угры. Сюда же вошли выходцы из Поволжья, известные в XVIII–XIX века как оброчные чувальщики. На поздних этапах этногенеза значимую роль сыграли выходцы из Средней Азии — «бухарцы», которые большим массивом переселялись в Сибирь начиная с конца XVI века.

Сибирские татары с точки зрения этнографии существуют. Что касается самосознания, то видим, что такое острое сибирско-татарское самосознание в 2002 году было у 10 тысяч человек. Но в последней переписи их число снизилось до 6,2 тысячи. Нужно сказать, что самоидентификация — вещь сложная, на которую влияют множество процессов, в том числе и политические. Поэтому если говорить об этнографической группе сибирских татар, которая формировалась в Западной Сибири в течение столетий, коренном населении этой территории, то она составляет, по разным оценкам, около 200 тысяч человек. Что касается общей численности татар всей Западной Сибири, то это число в 2,5–3 раза больше. Почему больше? В течение прежде всего XX века было несколько волн переселений с территории Волго-Уралья (столыпинские реформы, голод в Поволжье, освоение нефтегазовых месторождений). Поэтому в целом это население можно назвать татарами Сибири. Многие коренные сибирские татары считают себя просто татарами. Как говорит председатель духовного управления мусульман азиатской части России Нафигулла Аширов, «Я сибирский татарин, но прежде всего я татарин».

«Необходима литература на татарском для городских и сельских библиотек, где компактно проживают татары. Нам в этом деле помогает ВКТ, но хотелось бы, чтобы это было более целенаправленно»

«Необходима литература на татарском для городских и сельских библиотек, где компактно проживают татары. Нам в этом деле помогает ВКТ, но хотелось бы, чтобы это было более целенаправленно»

Вызовы, которые стоят перед сибирскими татарами

— Вы еще возглавляете автономию сибирских татар Тобольска. Чем там живут татары — проблемы, вопросы, вызовы?

— Самый главный вызов связан с утратой места татарского языка в образовательном процессе. Решение этого вопроса возможно лишь в русле государственной политики, а какими-то факультативами язык сохранить сложно. В Тобольске сейчас только в двух школах преподается татарский. Вопрос связан также с сохранением преподавания литературного татарского языка сибирским татарам. Некоторые считают, что это чужой язык. В настоящее время происходит процесс формирования сибирско-татарского литературного языка, появляются книги на сибирско-татарском, появилась фонетика и грамматика. Мне кажется, даже если этот процесс пойдет дальше, то в сегодняшних условиях необходимо сохранить тот фундамент, который существовал до этого в татарских школах, в школах с этнокультурным компонентом — литературный татарский язык. Рубить с плеча, как пытаются делать некоторые активисты, нельзя. Тем более очень много смешанных семей (татары из Поволжья, казанские татары, местные сибирские татары).

Другая проблема в том, что стареют и учителя татарского языка. Начиная с 1990-х годов в вузах Тобольска и Тюмени существовали кафедры татарского языка и литературы, но они уже несколько лет как закрыты. А нам необходимы кадры учителей. Наша автономия обратилась ко всемирному конгрессу татар (ВКТ), чтобы они помогли организовать курсы дополнительного образования в Тобольском педагогическом институте. Эти курсы за счет ВКТ работают уже два года, в прошлом году выпустились около 10 человек, в текущем набрали еще 10.

Кроме того, необходима литература на татарском для городских и сельских библиотек, где компактно проживают татары. Нам в этом деле помогает ВКТ, но хотелось бы, чтобы это было более целенаправленно, чтобы обеспечить книгами не только библиотеки Тобольского района, но и Тюменского, Ялуторовского, Нижнетавдинского и других. Стремление к осознанию себя частью татарской культуры, единого татарского сообщества у населения есть.

— Чем Татарстан мог бы помочь сибирским татарам?

— Я думаю, что Татарстан и так помогает. ВКТ в любом вопросе идет на помощь по мере своих возможностей. Но есть вопрос, который важен для самой республики, чтобы продвигать свои интересы, связанные с сохранением идентичности. Речь о создании научных центров на территории других регионов, в том числе и в Сибири.

— Вы о научном центре, который уже несколько лет хотят создать при Институте истории имени Марджани? Какие задачи будут стоять перед учреждением?

— Эта история довольно-таки давняя, потому что задел был сделан еще в 2009 году, тогда мы и обозначили задачи, которые необходимо решать: планомерное и полноценное изучение истории татарского и тюркского населения на этой территории. Очень много белых пятен в истории, археологии, этнографии, этносоциологии. Еще нужно открыть музей. Раис РТ Рустам Минниханов в ходе визита в Тюмень в 2018 году поддержал эту идею и даже дал поручение, но пока дело не двигается. Музейное дело, конечно, непростое. Необходимы помещение, экспонаты, сотрудники, финансирование и прочее. Одним из направлений деятельности сибирского центра могло бы быть музейное дело.

— Директор института истории Радик Салихов говорил, что документы готовы и, возможно, центр откроют уже в 2025 году. Вы готовы возглавить учреждение?

— Готова, почему нет? Кадры есть, уже подготовлен план работы. Этот центр важен для населения Сибири, потому что мы там будем растить молодые кадры и проводить научные исследования в разных направлениях исторической науки (археология, этнография, история и прочие). Необходимо планомерное изучение, а это возможно только путем институционализации.

— В школах история татар в каком свете преподносится?

— В истории Отечества история татар очень слабо освещена, весьма поверхностно просматривается и история Золотой Орды. Хотя это был значимый этап в истории нашего государства. Например, во время изучения присоединения Сибири к России говорится о том, что на этой территории проживали такие-то коренные народы, и о том, кто чем занимался. И все. Сейчас готовятся региональные учебники по истории для 5–7-х классов, в пилотном проекте участвуют 32 региона. Тюменская область пока не попала в этот список, но очень бы хотелось, чтобы региональная история по нашему краю была подготовлена. Одна из последних таких книг, «История Тюменского края», была написана в 1994 году. Естественно, материал устаревает.

Тобольский пединститут заинтересован в том, чтобы инициировать этот проект. Есть квалифицированные историки, методисты. Но пока сложно сказать, во что это выльется.

— В прошлом году в новом издании «Список языков Российской Федерации и статусы их витальности» Института языкознания РАН язык сибирских татар, который традиционно считался диалектом литературного татарского языка, выделили в качестве отдельного языка. Что вы думаете об этом?

— Есть группа людей, которые очень рьяно отстаивают идею необходимости сибирско-татарского литературного языка. Здесь есть свой резон, конечно, раз есть острое самосознание у значительной группы населения. Но вместе с тем эти люди заявляют о том, что литературный татарский язык совершенно чужой, ненужный для сибирских татар язык. Они не задумываются о реалиях сегодняшнего дня. Сейчас и так татарский язык преподается в школах на минимальном уровне. А чтобы функционировал сибирско-татарский литературный язык, его необходимо апробировать, приводить в соответствии с ФГОС и прочее. Вопрос непростой, одним волевым решением он не решается. Нельзя подрубать вековую основу и сказать, что литературный, так называемый казанский, язык больше не нужен. При этом люди, которые очень рьяно этот вопрос отстаивают, сами особо ни сибирско-татарский, ни литературный татарский язык не знают. Нужно сначала хорошо знать свой сибирско-татарский язык, на нем говорить, учить своих детей, а не заниматься политиканством для удовлетворения своих амбиций, не задумываясь о глубоких последствиях для народа.

Но, чтобы соблюсти баланс, необходимо апробировать сибирско-татарский литературный язык, но при этом сохраняя в школах тот татарский литературный язык, который преподавался в Западной Сибири в течение многих десятилетий. Он же формировался на основе не только казанского диалекта, это в принципе общий татарский литературный язык. Современная татарская литература, фольклор — это общенациональное наследие, как, к примеру, дастаны «Идегей», «Ак Кобек», песни, баиты и другие, записанные когда-то у сибирских татар.

— Язык сибирских татар все-таки нужно выделить как отдельный?

— Мне кажется, Институт языкознания РАН здесь принял решение под влиянием политиканов, действующих далеко не в интересах татарского народа. Эти вопросы необходимо решать специалистам языкознания. Наука не должна идти за политикой, здесь политика должна идти за научным знанием.

— На последней переписи населения татары недосчитались около 600 тысяч собратьев, использование татарского языка уменьшилось примерно на миллион человек. Дамир Исхаков настаивал на том, что уже надо готовиться к следующей переписи и вообще Татарстану самому провести перепись. Как думаете, какие меры нужно принять, чтобы численность сибирских татар и татар в целом не уменьшалась?

— Во-первых, нужно работать с населением, укреплять самосознание. То есть чтобы человек чувствовал гордость за то, что он является татарином. Думаю, что и Татарстан, как один из передовых регионов страны, тоже внушает гордость. Нужно прививать любовь к языку и культуре. Во многом это задача и общественных организаций.

Естественно, никуда мы не денем ни глобализационные, ни ассимиляционные процессы, это остановить невозможно. Но татары, наверное, одни из таких пассионарных народов, которые очень глубоко чувствуют принадлежность к своему народу. Конечно, в современном мире много молодых людей, которые в большей степени ощущают себя людьми мира. Ассоциировать себя по каким-то национальным аспектам им далеко не важно. Поэтому должно быть воспитание внутри семьи.

Некоторые эксперты предполагают, что к следующей переписи могут убрать графу «Национальность». Тогда, может быть, к этим людям мира мы устремимся несколько быстрее, потому что подобные моменты тоже играют роль для национального самосознания. По поводу известного высказывания Гаязи Исхаки (предсказывал в начале XX века исчезновение татар через 200 лет — прим. ред.) — сложно сказать, что будет через 100 и 200 лет. Ощущение себя кем-то по национальности является продолжением осознания себя как личности, представителя своей семьи, своего рода, народа и своей страны. Это такое многоступенчатое осознание. Мне кажется, на сегодняшний день такие ступеньки у татар трудно расшатать и вышибить. Поэтому, думаю, татары будут жить еще долго, у них очень крепкое самосознание.