Современная территория юго-востока Татарстана в XVII–XVIII вв. входила в состав Казанской даруги Уфимского уезда. Ранее, в XV–ХVIвв., территория будущей Казанской дороги Уфимского уезда входила в состав двух государственных образований – Казанского ханства и Ногайской Орды. При этом часть ее территории входила в состав «Беловоложской земли» Казанского ханства (на 1469г.), а позднее, в XVIв., в Ногайский (Мангытский) юрт. В то время (в XVIв.) территория Ногайского юрта была как бы под двойной юрисдикцией – Казанского ханства и Ногайской Орды.

При этом местное ясачное население выплачивало ясак как казанским ханам, так и «выход» Ногайской Орде.

Авторы — Р.Х.Амирханов, И.Р.Габдуллин

Следы Ногайской Орды в Татарстане и в Башкортостане

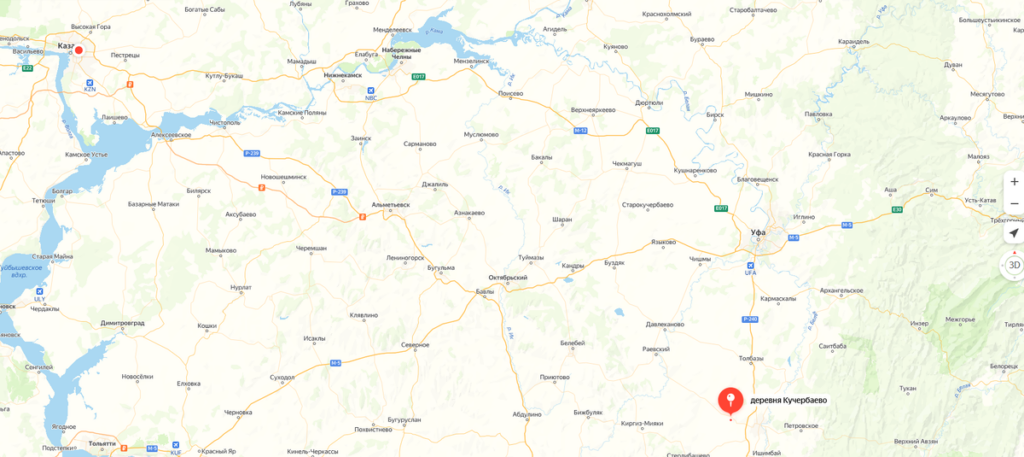

По преданиям татар из сословия «башкир» д.Кучербаево Стерлитамакского уезда, всю западную часть Уфимской губернии, включая Мензелинский и Бугульминский уезды, до завоевания Русским государством занимали татары Ногайской Орды.

Об этом же, опираясь на народные предания и легенды, писали и земские статистики в XIX в., отмечая, что татары Ногайской Орды в будущих Бугульминском, Ставропольском, Бугурусланском и Бузулукском уездах проживали «со времени первого появления орды в Поволжье».

Ими же отмечалось наличие валов ногайских времен в бассейне р.Шешма Мензелинского уезда. Об этом, в частности, писал уфимский статистик Н.А.Гурвич, отмечавший, что в трех верстах от с.Багряш (имеется в виду с.Старый Багряж-Елхово Альметьевского района РТ) находится местность, называвшаяся «Ногайским городком» или же «Ногайским жилищем», в котором жил, согласно местным преданиям, «ногайский хан, современник и едва ли не родня Мамаю». Здесь же располагались остатки вала длиной в 320 сажень и лес, также называвшийся «Ногайским». Наличие крупного центра, в котором пребывал «ногайский хан», в бассейне реки Багряж во времена эмира Тимура, упоминается и в «Тэварихы Болгария» Муслими.

О проживании ногайских татар в Южном Приуралье, в том числе на территории юго-востока современного Татарстана, сообщают ряд источников.

Платеж местным населением ясака как русской администрации, так и ногайским владетелям, зафиксирован в русских источниках. Так, в грамоте, датированной 1643 г., говорится, что «ногайские мурзы… от Уфы кочевали днищах в трех и в четырех и менши по Деме и по Уршаку рекам».

Далее отмечается, что при царях Федоре Ивановиче, Борисе Годунове и Василии Шуйском ногайские татары «Уфинсково уезду з башкирцов имали ясак лисицами и куницами, и бобрами и всякою рухлядью».

Вторая группа источников связана с данными шеджере жителей края. Среди них можно указать шеджере Гирает бия (Азнакаевский район), Юрматы бия (Сармановский район), Майкы бия (Бавлинский район), восходящих к татарам Ногайской Орды.

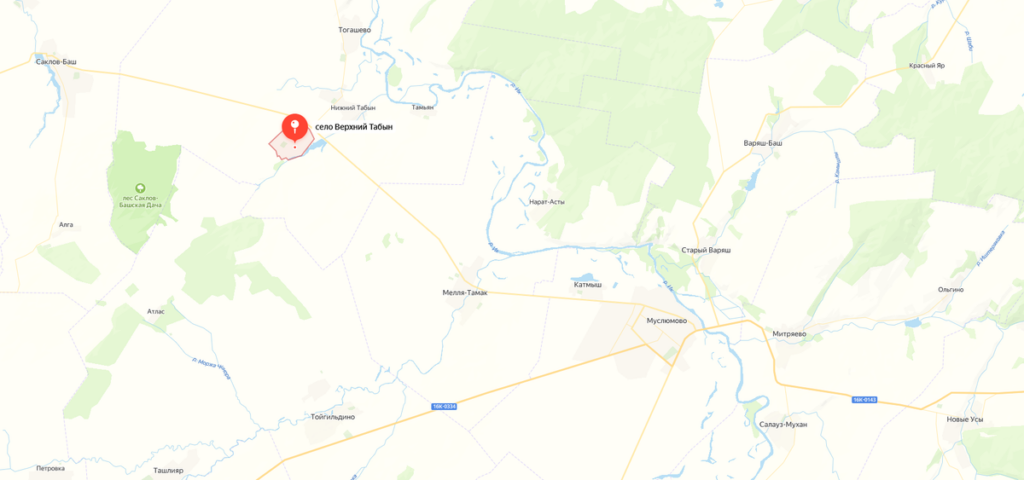

Из окрестных татарских селений деревни Верхний и Нижний Табын нынешнего Муслюмовского района РТ, известны как ногайские. С теми же ногайскими татарами связаны родословные жителей деревень Чалпы, Урсаево, Карамалы Азнакаевского района.

Эти деревни в XVIII–XIX вв. известны еще как сословно – «башкирские». В числе сословия «башкир» оказалась и часть потомков Надыра Уразметова, так как они являлись выходцами из татарского тарханского рода, приписанного к думанному сословию. Предки Надыра Уразметова в 921 и 933 гг. хиджры (по григорианскому летоисчислению – 1516 и 1526 гг.) при казанских ханах Мухамет-Эмине и Сафа-Гирее были жалованы тарханными грамотами.

Потомки этих тархан, проживавшие в деревне Ермаково нынешней Самарской области, в своей «летописи» утверждали, что их предкам были дарованы земли в районе Бугульмы. Видимо, имея поместья на Нагорной стороне Волги и в окрестностях Казани, своими вотчинными землями за периферией ханства по реке Зай они владели лишь наездами.

Следы татар башкирского сословия

Касаясь самоидентификации ногайского населения, этнограф Дамир Исхаков вполне обоснованно связывает их с татарами. Это касается, прежде всего, руководящего слоя Ногайской Орды. Например, о своей «татарскости» помнили татары из так называемого «башкирского» сословия Оренбургской губернии. В прошении поверенного Чуби-минской волости Билала Ногайбекова говорится о том, что «предки наши башкирцы происходящие от княжества и тарханства татарского».

Вплоть до начала XVIII в. поволжские татары делились на «служилых татар» и тягловое население – «ясачных чуваш» (позднее – «ясачных татар»). То, что термин «служилые татары» применялся к определенной части нерусского поволжского населения, подтверждают и другие материалы.

Наряду с «ясачным» населением на территории бывшего Ногайского юрта существовала еще со времен Казанского ханства и с более ранних времен такая категория населения, как тарханы. Часть этого слоя на территории Ногайского юрта, была жалована поместьями с «ясачным» сельским населением за оказание службы казанскому хану в непосредственной близости от Казани.

Кроме того, они же владели и вотчинами на территории бывших «Беловолжской» и других земель. Оставшись на территории Казанского уезда, эта категория населения, наряду с другими слоями, была причислена к «военно-служилому» сословию Московского царства и стала именоваться «служилыми татарами».

Род Монашевых

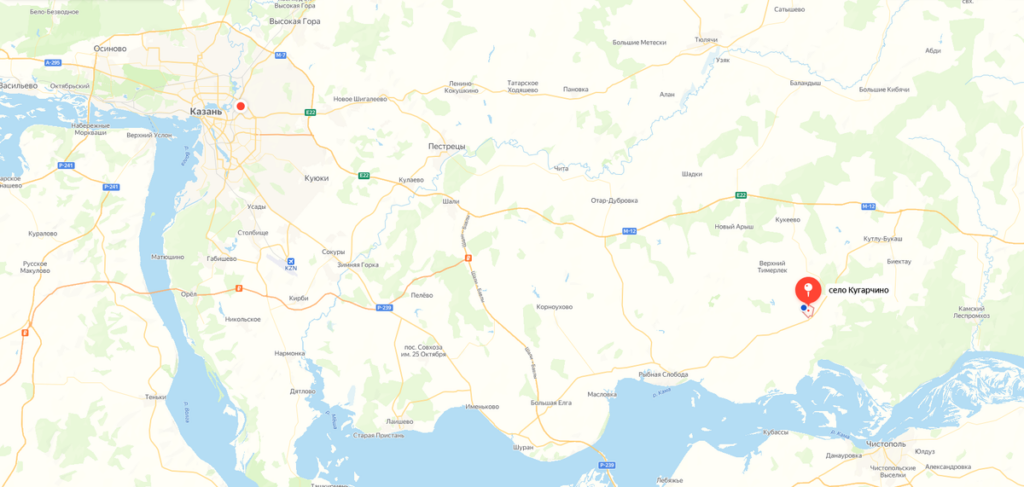

Так, в 1618г. «тарханную грамоту» на «бобровые ловли, что за Камою рекою по Кинель речке», получил служилый тархан деревни Кугарчин Ногайской дороги Казанского уезда (ныне Рыбнослободской район РТ) Килей Монашев.

В то же время в том же 1618 г. «служилые тотаровя» Ишей Хозяшев и Килей Монашев получили поместную землю по Зюрейской дороге – «что бывало исстари городище Чаллинское». Вотчина же по реке Кинель еще в 1613 г. была дана брату Килея Булату Монашеву, убитому позднее во время службы.

Поместная же земля Монашевых оставалась в Казанском уезде. Известно, что к 1690-мгг. у служившего «по Казани» сына Сулеймана Монашева Юсупа поместье находилось в деревне Челны Зюрейской дороги. Вотчина же его располагалась «за Камою рекою по Кинеле реке по обе стороны до вершины да по Кинельчике реке по обе ж стороны до вершины да по двум рекам Саврушам да по третьей речке Аманаке (Аманат – Р.А., И.Г.), что промеж ими течет да по Зичайке (Зычи – Р.А., И.Г.) речке».

В 7199г. (1690–1691 г. – Р.А., И.Г.) на эти же земли по р.Кинель была дана грамота служилому татарину Ишейке Тохтарову, чей дед являлся двоюродным братом Килея Монашева.

Уже начиная с XVII в., на данной территории локализуется Кыпчакская волость Казанской дороги Уфимского уезда, включая и «Ицкие волости» (рр.Зыча, Аманат, Савруш).

Потомки Монашевых, носившие позднее фамилии Манашевых и Сулеймановых, при этом уже именуются «башкирами», то есть вотчинниками. Здесь же, в непосредственной близости к Кыпчакской волости, позднее располагалась и Тамьянская волость с деревней Мукменево. По 7-й ревизии 1833–1834гг., в этом селении проживало 193 души мужского и 192 души женского пола «башкир», то есть вотчинников и 13 (7 мужского, 6 женского) «башкир» в качестве припущенников.

Начало этой деревне положила продажа в 1744г. части своей земли служилыми тарханами Кульмаметевыми и Шариповыми «по крепостной уступ очной записи» «служилым» татарам Надыровской волости, в том числе Кульшарипу Дюсметеву, по реке Кинель.

Здесь следует добавить то, что на территории нынешнего Альметьевского района Республики Татарстан есть с.Кульшарипово, входившее ранее в состав Надыровской волости.

По преданиям селение основал Кулшариф, внук Юлдаша, переселившийся из д.Шырдан нынешнего Зеленодольского района РТ. Из того же селения Шырдан переселился и Юлдаш, основатель д.Кичучатово и пращур(прапрапрадед) Ризы Фахретдина.

Надыр Уразметов

Другой известный тарханский род связан с именем Надыра Уразметова, потомка тарханов Хусаина и Хасана, жалованных казанским ханом Сахиб- Гиреем тарханством еще в 1523 г. Этот тарханный ярлык был выдан их предкам Шихахмеду Мухамеммедову, Абдалу и Балашу Шихахмедовым и их товарищам (всего семь человек).

Потомки Хусаина и Хасана тарханов в 1678г. проживали в деревне Адаево Зюрейской дороги Казанского уезда. К этому времени этот род попал в число «ясачных» татар.

Именно потомки этого тарханского рода положили начало основанной ими Надыровской волости. Но все же этот род помнил свои «служилые» корни.

Принадлежность Надыра Уразметова и его родственников к татарской верхушке подтверждается и прошением Юсупа Надырова о снятии с него и его родственников подушного оклада в связи с тарханством его предков в 1777 г. (в 1781г. его просьба была удовлетворена).

В рукописи «История Чыршы» Высокогорского района Татарстана отмечается, что предки жителей селения переселились из деревни Адаево. Среди переселенцев отмечен Морза баба, а жители делились на «ясачных» татар и «казаков», то есть «служилых» татар.

Прочитать продолжение статьи, а также принять участие в её обсуждении вы можете на Дзен-канале Дамира Исхакова.