Гораздо более выразительными доказательствами «этнических миграций» из территорий современного Татарстана и Башкортостана являются могильники. В Икско-Бельском междуречье XIII–XVI вв. их довольно много (не менее 15), причем значительное их количество содержит каменные надгробия с эпитафиями. Это такие некрополи как «Красный Ключ» и Сынташ (Чишминский район РБ), Старокалмашевское (Чекмагушевский район РБ), Нагайбакские I, II и III, Батраковский (Бакалинский район), Урсаевское, Старомаршаское, Тумутукское (Азнакаевский район РТ), а также другие.

Автор — Искандер Измайлов

На некоторых этих кладбищах, которые до сих пор использует местное население, выявлены надгробия с арабографическими надписями и с датировками XIV века. Все это явно и недвусмысленно свидетельствует, что в бассейне реки Белой было не просто мусульманское земледельческое население, но и достаточно богатое, чтобы заказать и привезти из Болгара красивое надгробие.

Одна из них сохранилась в мавзолее Хусейн-бека. В эпитафии он назван «справедливым в своих решениях хаджи Хусейн-бек б. Омар-бек из Туркестана», датой смерти указано 15 сентября 1339 год. В настоящее время текст памятника частично поврежден и уже почти невозможно прочесть имена и дату. Надгробие из пос. Красный Ключ представляет собой «типичный образец булгарских эпиграфических памятников II стиля конца XIII и первой половины XIV в. Из-за сильных повреждений строк определить точнее дату не представляется возможным» . Аналогичным образом определяется надгробие в месте, называемом Сынташ, датированное 731 г. х. (1330/31 гг.).

В эпитафии Старокалмашевской плиты указана дата погребения – 747 г. х. (1346/47 гг.) [22, с. 174–178]. На Урсаевском кладбище обнаружено восемь камней плохой сохранности, пять из них описаны, а на одном памятнике указана дата – 730 г. х. (1329/30 гг.) [23, с. 136–138].

По мнению известного специалиста по татарским надгробиям Д.Г. Мухаметшина, булгарские эпитафии Чишминского района

«очень близки к памятникам города Болгара. Стрельчатая арка, отсутствие орнаментальных мотивов, более изящное оформление говорят о том, что это произведение мастеров из Болгар, во всяком случае, памятники относятся к болгарской школе».

Позднее на некоторых кладбищах были возведены мусульманские мавзолеи (дюрбе, кешенэ). Все мавзолеи достаточно давно привлекали внимание путешественников, краеведов и историков, поэтому неоднократно изучались и описывались. Мавзолей Хусейн-бека у р.п. Чишмы сохранился частично. Раскопки показали, что это был семейный склеп. В нем были совершены 9 погребений – три взрослых и шесть детских.

Могила самого Хусейн-бека располагалась в центре мавзолея напротив входа, окруженная каменной оградкой, а в изголовье находилась каменная стела с арабографической эпитафийной надписью. Мавзолей «Малый кэшэнэ» расположен у д. Нижние Термы. При раскопках выявлено 4 мусульманских погребения, совершенных по традициям близким к погребениям мавзолея Хусейн-бека. Мавзолей «Турахана» единственный из дюрбе из Южного Приураья довольно хорошо сохранившийся. При раскопках в нем были открыты три погребения, совершенные в дощатых гробах и ориентированных подобно другим погребениям.

Все три мавзолея сооружены из известковых камней, специально привезенных из Предкамья. Все сохранившиеся детали показывают, что все мавзолеи имеют портально-купольную форму с граненым (шатровым) наружным перекрытием. Купол был двойным – под шатровой конструкцией скрывалась купольная часть. Она облегчала постройку и служила для отвода воды, проникавшей через внешнюю крышу и вентиляции всей постройки. Шатровая крыша демонстрирует устремленность к небу, а массивный прямоугольник основания – бренность земной жизни. Выделенный портальный вход был украшен резьбой и служил наглядным отражением формулы перехода из мира бренного в мир вечности. Обе постройки имеют внутренний поминальный зал, где над погребенными были установлены надгробиями с эпитафиями. Вокруг всех мавзолеев располагались обычные грунтовые мусульманские погребения, а на части из них сохранились надгробия с эпитафийными камнеписными текстами XVII–XVIII вв.

Погребенные, где это было возможным выявлено, лежали в дощатых гробах, все головой на запад, а тело чуть развернуто на запад, как это было принято в булгарской исламской традиции. Погребальный обряд ясно показывает, что этот тип погребений, а особенно связанный с кладбищами, с надгробиями и мавзолеями, был связан с территорией Болгарского улуса. Не столько генетически, хотя значительный миграционный импульс был несомненным, сколько с религиозной законоустановительной практикой.

Выявленный на этих кладбищах поминально-погребальный обряд показывает, что он отличался от среднеазиатского (хорезмийского) и наиболее близок к булгарскому XI–XIII вв. канону. Могильники так называемой чияликской культуры представляли тот же мусульманский канон, но с сохранением некоторых традиционных погребальных элементов, особенно в отношении детей.

Особенности мавзолеев Чишминского района и целого ряда других мавзолеев Южного Урала, таких, как мавзолей «Бэндэбикэ», мавзолей «Кесене», а также мавзолей «Башня Тимура» близ пос. Варна Челябинской области, ясно и четко показывают, что они были сделаны по одному стандарту. Хотя эти мавзолеи были, видимо, сооружены позднее и при их строительстве использовался кирпич. Тем не менее, все они были построены по одному канону, который был, очевидно, принесен в Улус Джучи мусульманскими зодчими из Анатолии. В Волго-Уральском регионе центром распространения подобных мавзолеев являлся Болгар, откуда, вполне очевидно, пришли строители, создавшие мавзолеи Хусейн-бека и «Тура-хана».

Иными словами, в Икско-Бельском междуречье в XIII–XIV вв. выявлена настоящая иерархия мусульманских могильников – простые кладбища, на некоторых из них сохранились каменные стелы с эпитафиями, а также мавзолеи. Это была стройная и четко иерархия, повторяющая структуру общества.

Анализ всех этих обстоятельств, а также учитывая датировку всех этих сохранившихся эпитафий, показывает, что все они сделаны во второй трети XIV в., то есть во время расцвета Улуса Джучи и бурного распространения ислама среди элиты общества. Может создаться впечатление, что малое число надгробий – это яркое свидетельство, что миграция была незначительной.

Однако следует помнить, что установка подобного надгробия была показателем не «этнической», а социальной и религиозной идентичности. В средневековой общине подобная элита составляла весьма незначительную, но влиятельную и богатую часть общества, которая представляла собой единое целое. Поэтому установление надгробий и тем более мавзолеев было делом не просто рода, но и всей общины.

Из этого следует, что местное сообщество представляло собой не неких полуязычников, среди которых проживали немногочисленные мусульманские миссионеры, а цельные общины мусульман, занимавшихся земледелием.

Языковые особенности этих памятников хорошо известны – по крайней мере, два из них имеют языковые особенности, восходящие к элементам р-языка, но большинство – обычный старотатарский язык (поволжский тюрки) – литературная основа наддиалектного городского койне, характерного для Улуса Джучи.

Эти языковые детали в представлениях некоторых тюркологов служат основанием своеобразной критики представлений о миграции мусульманского населения из Болгарского улуса. По их мнению, непосредственно булгарский компонент надписей сынташского и красноключского памятников состоит из полутора – двух десятков лексем, которые обнаруживают наибольшую близость с нынешним преемником булгарского языка – чувашским. Имеющихся данных недостаточно, чтобы судить о распространенности булгарского языка в условиях древнего Предуралья.

«Во всяком случае, не видно оснований говорить о каком-либо существенном влиянии булгарского языка XIII–XIV вв. на речь кыпчакоязычных обитателей края».

В этой фразе сосредоточены все обычные заблуждения – булгарский язык отождествляется с языком населения Булгарии, з-язык приобретает «этнические» черты неких «кыпчаков», которые были кочевниками и стали основой для будущего башкирского народа и, видимо, исключительно его.

Между тем, разговорным койне в Булгарии был такой же з-язык и именно язык такого типа стал основой наддиалектного койне и литературного языка в Улусе Джучи.

Следовательно, все рассуждения, что миграция мусульманского населения из Болгарского улуса была якобы незначительной, поскольку элементов «булгарского» языка в эпитафийных памятниках Икско-Бельского междуречья XIII–XIV вв. было очень мало, являются полным непониманием языковых процессов в средневековье.

Мусульманские общины из Булгарии в быту говорили на разных говорах как на р-языке, так и на з-языке. Следовательно, процессы в этом регионе протекали не так линейно – в виде «кыпчакизации» носителей «булгарского языка», а было сложное сочетание общинных диалектов при существовании общеразговорного койне, зафиксированного в литературе и эпитафиях. Поэтому, как бы то ни было, можно констатировать, что население этого региона говорило и понимало, а также писало на наддиалектном тюркском языке, который зафиксирован в надгробных эпитафиях. То, что этот язык стал позднее татарским литературным языком – лингвистический факт, а вот об особенностях «башкирского» языка, как и о языке населения «чияликской» культуры науке ничего неизвестно.

Все это определенно свидетельствует, что регион среднего течения р. Белой (Агидель) являлся регионом не просто проживания земледельческого населения, но и центром формирования единой мусульманской общности с ее единообразной культурой и наддиалектным языком общения и старотатарским письменным языком.

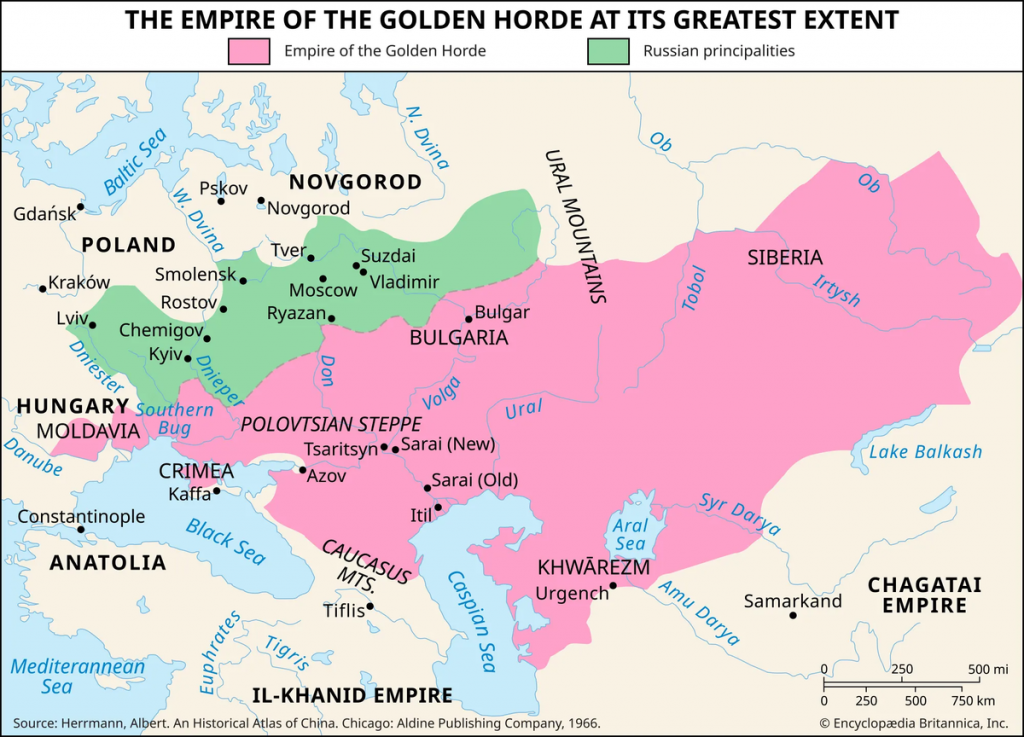

Между этим оседло-земледельческим и мусульманским населением и кочевым скотоводческим населением Южного Урала есть определенная ландшафтная и культурная граница. На южных рубежах и частично в степных коридорах по водоразделах в Икско-Бельском междуречье встречаются традиционные курганные могильники, которые можно связать с кочевым населением Улуса Джучи, входившим в сословную систему татарских кланов.

Вопреки мнению целого ряда историков и археологов это население чисто формально можно считать кыпчакским. На самом деле оно отличалось от кыпчаков X–XII вв. практически по всем археологическим параметрам отличается от населения степей Евразии XIII–XIV вв. (смешанный обряд погребения в могильниках, наличие новых предметов оружия и всаднического снаряжения, деталей костюма и украшений, предметов быта и хозяйства). Можно сказать, что определенная часть этого населения была военно-служилой татарской аристократией, осуществлявшей власть в Улусе Джучи.

Во второй половине XIII в. представители этих кланов появляются в Болгарском улусе (Песчаноостровной и Балымерский могильники) и в Восточном Закамье (Байряки-Тамакский могильник), где открыты отдельные курганные погребения. Но основная масса подобных кочевнических погребений локализуется в степном Заволжье и на Южном Урале.

Основные черты их погребальной обрядности: захоронения под небольшими земляными или каменными насыпями, а иногда просто в грунтовых ямах с перекрытием, умершие ориентированы чаще всего на север или запад, изредка они сопровождаются захоронением коня и погребальным инвентарем (конское снаряжение, оружие, украшения и предметы быта), что имеет прямые аналогии в погребальных памятниках Центральной Азии, Южной Сибири и Поволжья.

Следует подчеркнуть общую тенденцию, что уже в конце XIV в. языческие курганные могильники исчезают в Южном Приуралье, сменяясь мусульманским обрядом захоронения, свидетельством чего являются кирпичные или саманные мавзолеи (кэшэнэ) XIV–XV вв. Все это свидетельствует, что население края к этому времени было практически полностью исламизировано и, в значительной мере, культурно нивелировано. То есть, постепенно процессы мусульманизации и культурной конвергенции вели к сглаживанию культурных границ в регионе, но эти процессы были прерваны периодом политической нестабильности и распада Улуса Джучи в начале XV в. Военная опасность и необходимость большей хозяйственной специализации привели, видимо, к сокращению числа оседлых поселений и переходу значительной части населения к полукочевому образу жизни и хозяйствования, что заставляло кочевников-скотоводов сдвигаться к северу, а зону земледелия – к побережью р. Камы.

Таким образом, специфика Икско-Бельского междуречья в XIII–XV вв. была обусловлена значительной миграцией оседло-земледельческого и мусульманского населения, которая освоила эти земли ассимилируя в культурном, религиозном и языковом плане небольшие группы местного и пришлого полуоседлого населения. В золотоордынский период в регионе сформировалась устойчивая и достаточно состоятельная община мусульман-земледельцев, которая могла строить мавзолеи (дюрбе) и устанавливать каменные стелы с эпитафиями, что несомненно включает эту территорию в зону, где формировались этнокультурные основы татарского этноса.

Дальнейшие периоды стали временем уже не культурогенеза, а расширения зоны освоения края татарским населением. В целом динамика историко-археологического развития региона в эпоху Улуса Джучи (XIII–XV вв.) довольно четко очерчивается, хотя и требует новых дополнительных исследований и более детальной проработки отдельных конкретных аспектов этой проблемы.

На верхнем фото: Мавзолей Хусейн-бека