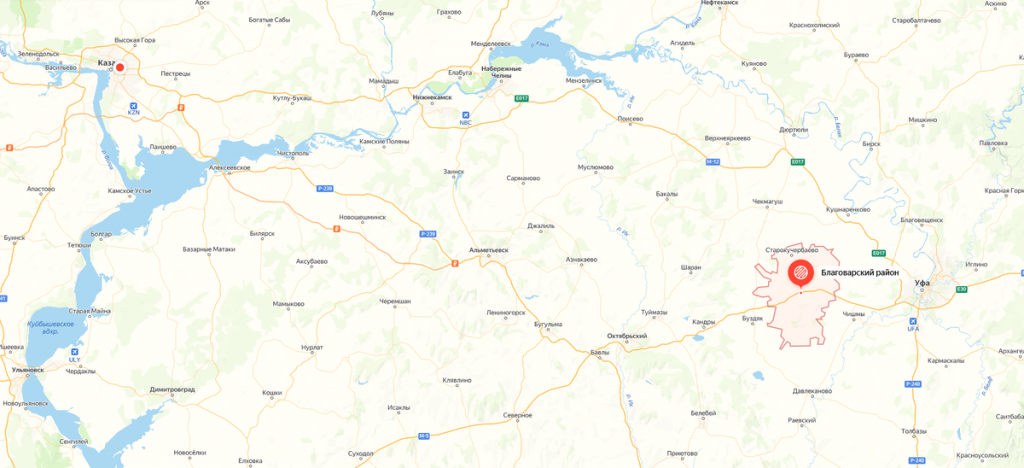

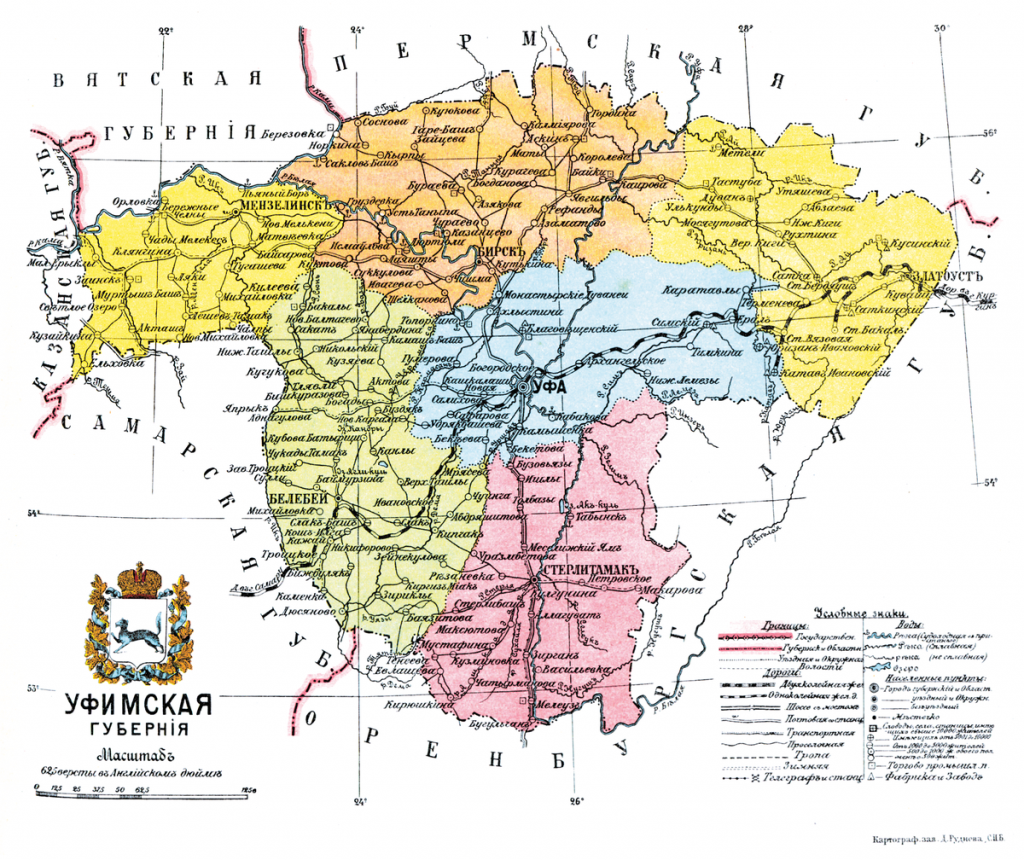

В период Золотой Орды, с XIII в., современная территория Благоварского района Башкортостана вошла в состав волостей Казанской и Ногайской дорог. Деление на дороги сохранилось до конца XVIII в. По переписи башкирских волостей и их тюб, составленных в 1735 г., в числе 12 тюб Минской волости показаны Чуби-Минская и Кыркули-Минская, часть территории которых ныне приходится на Благоварский район.

В данном документе определяется, что Минская волость Ногайской дороги занимает бассейны рек: Демы, Уршака, Чермасана; волости Казанской дороги: Каршинская – Кармасан; Дуванейская, Кандинская – Чермасан.

Автор — Филюза Ишбулатова

После распада Золотой Орды часть территории современного Благоварского района оказалась под властью Казанского ханства, другая – Ногайской Орды. С вхождением Башкортостана в состав Русского государства эта территория была отнесена к Казанскому уезду,

- в 1708 г. – к Казанской губернии,

- с 1728 г. – в ведомство Сената,

- с 1744 г. – к Оренбургской губернии,

- с 1781 г. – к Уфимскому и Белебеевскому уездам Уфимской области Уфимского наместничества,

- с 1796 г. – к Уфимскому и Белебеевскому уездам Оренбургской губернии.

Территория района в 1919–1922 гг. находилась в составе Уфимской губернии, с ликвидацией которой по декрету ВЦИК от 14 июня 1922 г. была включена в состав БАССР. Населенные пункты отнесены к Ахуновской волости Белебеевского кантона, Абраевской, Новоселовской волостям Уфимского кантона.

В 1920–1925 гг. на территории современного Благоварского района насчитывалось до 220 населенных пунктов и 20 сельсоветов. В 4065 дворах проживали 47018 человек. В августе 1930 г., с заменой кантонно-волостного деления районным, территория современного Благоварского района вошла в состав Чишминского, Топорнинского и Буздякского районов.

Постановлениями Президиумов Всероссийского ЦИК от 31 января 1935 г. и ЦИК БАССР от 3 февраля 1935 г. в числе 14 новых районов был создан Благоварский район с административным центром в селе Языково.

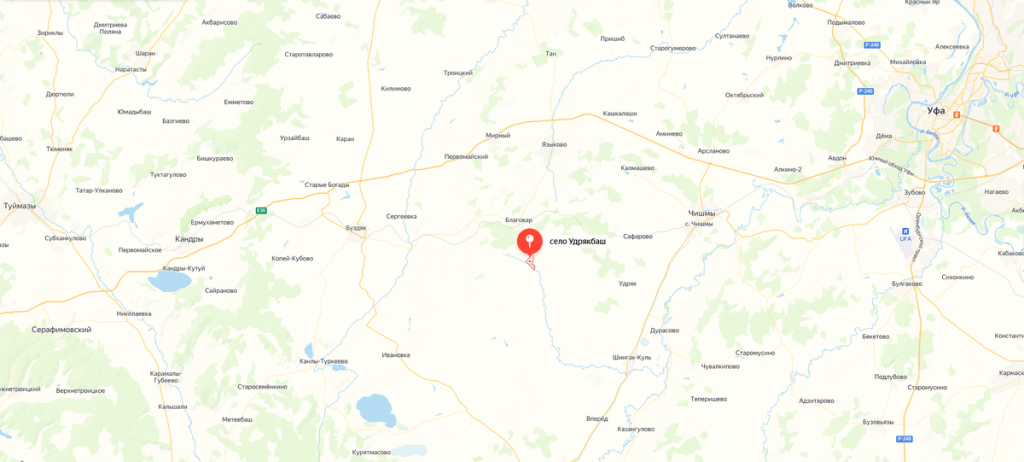

Деревня Удрякбаш

Деревня Удрякбаш расположена на юго-востоке железнодорожной станции Благовар, на юго-западе раскинулась деревня Каргалы. На юге Благовара находится возвышенность с абсолютной высотой 386 м. Южные склоны возвышенности, постепенно понижаясь, переходят к Удрякской возвышенной равнине. Абсолютная высота – от 150 до 250 м.

Данная территория прорезана долинами рек Большого Удряка, Балышлы и на юго-западной окраине – Каргалы. Здесь расположены одноименные деревни: Балышлы, Каргалы, между ними – Удрякбаш.

Река Балышлы с четырьмя притоками (34 км), Большой Удряк с пятью притоками (47 км) впадают в реку Дему на территории Чишминского района. К реке Большой Удряк стремятся Малый (17,2 км) и Средний Удряк (24 км).

Источниками пресной воды служили родники, расположенные у берегов рек.

Археологические исторические памятники деревни Удрякбаш

Золотоордынское погребение

В 2004 г. на Хажи тау учеником Ильдаром Сафиным было обнаружено Золотоордынское погребение (время захоронения – XIII– XIV вв.). Научные сотрудники УНЦ РАН В. В. Овсянников и Р. М. Юсупов считают, что кости скелета принадлежали, скорее всего, мужчине возрастом около 60 лет. Тело умершего было завернуто в бересту. На месте погребения обнаружены кости лошади, остатки сбруи, кожаной обуви и мужского омулета из костей в форме наконечника.

Удрякбашевский могильник, памятник эпохи бронзы, на берегу реки Большой Удряк

Удрякбашевские селища на левом берегу реки Большой Удряк были открыты и исследованы в 1945 г. археологом Б. А. Коишевским, в 1952 г. – И. А. Талицкой, в 1957 г. – А. П. Смирновым. При земляных работах у деревни Удрякбаш на значительной глубине был найден каменный наконечник булавы, переданный в дальнейшем в Государственный исторический музей СССР.

Местонахождение найденных в могильнике вещей, таких как вислообушный топор, кельты с ушками, прорезные копья, неизвестно.

Численность и национальный состав жителей деревни Удрякбаш (По материалам переписи и отчетных данных за 1795–2010 гг.)

1795 г., пятая ревизия

- Оренбургская губерния, Уфимский уезд Дистановой тюбы

- Мещеряки (татары касимовские и мещерские) в 40 дворах – 148 муж., 128 жен., всего 276 чел. Башкиры в двух дворах – 9 муж., 2 жен., всего 11 чел.

23 августа 1816 г., седьмая ревизия

- Мещеряки в 57 дворах – 242 муж., 213 жен., всего 455 чел.

- Относились к третьему мещерякскому кантону, состояли в команде старшины Гибатуллы Муртазагалина.

- Башкиры в 6 дворах – 23 муж., 20 жен., всего 43 чел., на праве припущенников.

- Мещеряки живут на земле, купленной у башкирцев Куркули-Минской волости в вечное владение по договору.

- «Сведения для военного губернатора Оренбургской губернии», 1823 г. По дер. Удрякбаш: мужчины в 62 дворах, мещеряки – 239 душ, башкиры – 25 душ, служилые татары – 18 душ, тептяри – 13 душ.

21 марта 1834 г., восьмая ревизия

- Мещеряки в 64 дворах – 399 муж., 340 жен., всего 739 душ.

- Башкиры – 45 муж., 27 жен., всего 72 чел.

26 августа 1850 г., девятая ревизия

- Мещеряки – 452 муж., 449 жен., всего 901 чел.

- Относились ко второму мещерякскому кантону, юртам.

9 мая 1859 г., десятая ревизия

- Мещеряки в 157 дворах – 491 муж., 465 жен., всего 956 душ.

- Башкиры в 24 дворах – 76 муж., 74 жен., всего 150 душ.

- Тептяри в 7 дворах – 20 муж., 17 жен., всего 37 душ.

- В деревне всего 1143 жителя.

Все жители записаны в Башкирский кантон № 24, с тех пор всех стали называть башкирами.

1870 г., первая перепись

- В 210 хозяйствах проживало 1215 чел., всех записали башкирами.

- Две мечети, училище, две водяных, две конных мельницы.

1897 г., т. 45

- Всего 2161 человек, мужчин – 1089, женщин – 1072, все башкиры.

1906 г.

- 2120 человек, 3 мечети, медресе, кузница, 5 бакалейных лавок; по пятницам работал базар.

1912–1913 гг., подворная перепись

- Муж. – 1325, жен. – 1340, всего 2665 чел. Площадь земли 8734 казенных десятин (для сравнения: Балышлы – 5945 казенных десятин).

1917 г.

- 507 дворов, 2974 жителя, все башкиры, посевная площадь – 3209 десятин (свыше 15 десятин имели 38 хозяйств, 10–15 десятин – 62 хозяйства, от 4 до 10 – 200 хозяйств, остальные – до 4 десятин), 895 рабочих лошадей, 2 водяные, 2 конные мельницы, 4 мечети, медресе, школа, открытая в 1916 г.

1920 г.

- 2832 жителя.

1959 г.

- 507 чел., в основном, татары.

1989 г.

- 503 чел., в основном, татары.

2002 г.

- 397 чел. Татары сост. 71%.

2010 г.

- 431 чел.

Данные за 1959, 1989, 2000, 2010 гг. взяты из книги: «История башкирских родов», том 17, часть 2, с. 83. Уфа, 2016 г.

Прочитать продолжение, а также принять участие в обсуждении статьи вы можете на Дзен-канале Дамира Исхакова.