На рубеже XX–XXI вв. появился целый ряд трудов, в которых сделана попытка пересмотреть прежнюю теорию происхождения чувашей от булгар и в связи с ней изучить их этногенез. Разберёмся с с некоторыми из них, которые хоть и претендуют на научность, но таковыми не являются и похожи скорее на плод подозрительных фантазий их авторов.

Автор — Искандер Измайлов

Одна из самых серьезных попыток вызволить проблематику этногенеза чувашей была предпринята этнографом и историком Антоном Кирилловичем Салминым, который, считая, что она «загнана в тупик … из-за априорных констатаций и квазинаучных взглядов», проанализировал 6 основных научных версий, включая савирскую, булгарскую, тюрко-монгольскую, гуннскую, персидскую и угорскую.

Все они были изучены по единой методике, включавшей изучение этнонимики, истории, географии, антропологии, археологии, религии, языка, этнографии и фольклора. Методика и исследовательская программа не могли не вызвать уважения, как и само стремление автора вывести проблемную ситуацию из тупика.

Для темы данного исследования важно, как автор понимал этногенез булгар и как он его анализировал. Самый главный вопрос в том, как автор трактует этнические процессы в Волжской Булгарии.

Он полагал, что сувары обитали в Приазовье и Северном Предкавказье, откуда мигрировали на север в Среднее Поволжье, где вошли в состав Булгарского государства, а позднее основали город и свое племенное владение.

Ключевой момент его рассуждений скрыт внутри длинной цитаты, но предельно четко отражает позицию автора:

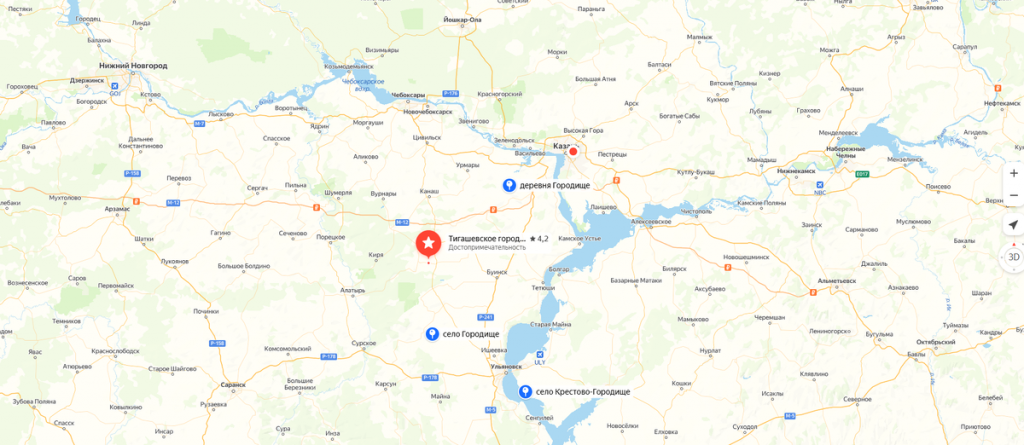

«Вскоре (имеется в виду приход багдадского посольства и обращения подвластных булгарам племен в ислам – И.И.) вследствие разногласия с Алмушем сувары уходят на правобережье. Стратиграфические данные с Тигашевского городища позволяют констатировать, что к первой половине X в. здесь появляется новое святилище на месте старого городища».

Здесь следует подчеркнуть, что автор резко и беззастенчиво передергивает факты.

Во-первых, никаких оснований для датировки раннего слоя Тигашевского городища нет, и сам автор исследований датировал их X в. без конкретного указания, а возведение укреплений относил уже к рубежу X–XI вв.

Но, судя по современным датировкам и анализу материалов раскопок нет оснований полагать, что до булгарского городища здесь функционировало какое-то поселение и раннюю дату его основания следует относить к рубежу X–XI вв.

Во-вторых, реально никакого святилища на месте этого городища не существовало. За остатки святилища и идола молодой исследователь принял хозяйственные постройки и столбовые ямки, а его реконструкция «лишена логики».

Но самое главное, что нет никаких данных и оснований считать археологические памятники в бассейне р. Свияги как оставленные мифическими суварами. И само переселение в поисках спасения от исламизации, как и прочие досужие вымыслы, основаны на весьма гипотетической интерпретации сведений Ибн Фадлана.

Далее Салмин описывает тяжелую судьбу булгар и сувар (вот тут непонятно – тех, кто бежал в Предволжье и остался язычниками или тех, что приняли ислам и остались в Закамье), вынужденных бежать в Предкамье, Заказанье, где образовали Чувашскую даругу, а численность чуваш (здесь впервые автор ставит знак равенства между булгарами и суварами и чувашами) сократилась на 75%.

Новшеством, широко использованным автором, является привлечение данных геногеографии. Это важно и интересно, но следует оговориться, что эти материалы, как и данные антропологии не имеют практически никакой привязки к этногенезу средневековых народов, из-за древнего смешения населения и принципиального отсутствия прямой связи между этносом, языком и антропологическом типом населения.

Сама методика использования этих данных для этногенеза требует более тщательного анализа не только метохондриальной ДНК (мтДНК) у современного населения, но образцов из археологических раскопок, чтобы выяснить общую картину движения гаплогрупп по Евразии.

Кроме того, следует учесть, что самих образцов для анализа довольно мало и когда авторы оперируют понятиями «резко повышенная частота гаплогрупп», то надо понимать, что с увеличением количества образцов эта картина может резко измениться. Пока это не означает практически ничего для поисков этнических корней.

Например, упомянутая автором гаплогруппа N-V231 распространена по Евразии от Скандинавии до Чукотки и от Таймыра до Тибета. Также обстоит дело с гаплогруппой U2, которая является, видимо, одной из древнейших, а в Азии разделилась, распространившись в глубокой древности по Европе и Южной Азии.

Тоже самое можно сказать с широко распространенными гаплогруппами J и R1a1a, чьи носители широко растеклись по Евразии, а последняя связывается с миграцией индоевропейских народов. Поскольку все эти гаплогруппы размещены не компактно, а смешаны, и являются представителями нескольких сотен народов с сотней языков и десятком языковых семей, то становится понятным, что всякая попытка строить на этом какие-то этногенетические реконструкции просто смешна.

Важнейшим элементом доказательной системы автор считает исторические и археологические доказательства присутствия неких сувар как компактного языческого населения.

И если письменные источники прямо свидетельствуют о существовании в Булгарии города Сувар и, очевидно, некоей исторической области вокруг него, то вот с язычеством этих сувар все не так просто.

Археологические материалы однозначно свидетельствуют о единообразии булгарских быта, хозяйства и культуры, основанной на исламских традициях.

Понимая это как важную лакуну в своих гипотетических построениях, автор подчеркивает:

«На основе синтеза аборигенных культур и принесенных сюда из южнорусских степей булгарских и суварских культур в X–XIII вв. на Средней Волге складывается булгарская археологическая культура. В ней большую долю занимает и суварское наследие».

Это было бы замечательно, только если бы автор показал нам, что из себя представляет эта самая «суварская археологическая культура» и где выявлены ее памятники в Восточной Европе. Тогда и можно было выяснить какую долю оно в булгарских древностях занимает.

Уже это само по себе было бы серьезным вкладом в отечественную археологию. К сожалению, пока это только пустые домыслы.

Такими же нелепыми являются попытки автор «очувашить» раннебулгарские погребения, утверждая, что на них часто встречаются «деревянные столбы юпа, известные на чувашских кладбищах и в наши дни» и «оязычить» булгарские мусульманские погребения, утверждая, что

«На общем фоне Волжской Булгарии также выделяются могильники в бассейне р. Черемшан. Если могильники с других территорий характеризуются однообразием погребального обряда, то черемшанские выпадают из этой серии. Возможно, это рудименты суварских (домусульманскиих) традиций».

Разумеется, это сенсационное заявление автор не подкрепляет ссылками на памятники и источники информации. И не случайно. Их просто не существует. Никакого «выпадения» мусульманские могильники бассейна р. Черемшан не демонстрируют и никаких «рудиментов» не содержат. Изучено их больше двух десятков, и они ничем не отличаются от мусульманских погребений, например, Предволжья. Возникает вопрос и с географией, на которую любит ссылаться автор: город Сувар – это Юго-Запад Закамья, Тигашевское городище – это Предволжье, а почему «рудименты» суварской культуры, чем бы это ни было, вдруг фиксируются исключительно в бассейне Черемшана?

Непонятно как тогда автор локализует этих самых суваров на карте Булгарии. Вразрез с мнением А.К. Салмина все арабо-персидские источники прямо говорят, что жители Сувара – ревностные мусульмане. Поэтому автор, как и его предшественники, старается игнорировать эти вполне ясные и четкие указания и намекать на какие-то древние обычаи и обряды, но не сувар, а чувашей.

Относительно религии автор придерживается традиционных представлений, что сувары должны быть непременно язычниками, а в качестве доказательства он принимает простое допущение:

«при исследовании народных обрядов и верований следует учитывать, что верования и обряды суваров в основных чертах совпадают с чувашскими верованиями и обрядами, известными по описаниям XVII–XIX вв. и более ранних времен».

Ясно, что с таким резиновым уровнем допущений объявить в выводах язычников-сувар важной частью Булгарии, а затем и предками чуваш было делом решенным, сколько бы автор не играл с читателями в объективность.

В выводах автор объясняет, что этноним чуваш восходит к суварам («савир (сапир, савар) – сувар (сувас, суван) – суваш– чуваш») (при этом автор ссылается на труд (Мухаметшин, Хакимзянов, 1987), с ложной ссылкой, включая авторов в число сторонников этого лингвистического жонглирования).

Впрочем, это не новость. Она известна в качестве гипотезы со времен Н.И. Ашмарина, поддержана арабистом А.П. Ковалевским и всеми чувашскими историками от В.Д. Димитриева до Д.Ф. Мадурова, но никем из серьезных лингвистов, поскольку противоречит законам развития чувашского языка.

В Волжской Булгарии, считал автор, сувары якобы заселяли Предволжье, но в Закамье произошел раздел по религиозному принципу – булгары стали исповедовать ислам, а сувары остались при «дедовских традициях».

Его анализ булгарской и других версий не представляет большого интереса. Единственное, что понятно – автор признал наличие в Булгарии двух общностей – булгар-мусульман и сувар-язычников. Именно из этого населения в XIII–XIV вв. при мощном влиянии неких кыпчаков булгары переходят на татарский язык, став основой для формирования казанских татар.

Нет смысла здесь разбирать эту странную версию, но продвижение мыслей чувашских интеллектуалов в сторону научного осмысления можно только приветствовать, хотя оно еще половинчатое и непоследовательное, имеющее целый ряд серьезных недостатков и издержек.

К сожалению, подобный опыт пока редкое исключение. Пример другой работы Д.Ф. Мадурова, который имеет более радикальные взгляды на историю Булгарии. И гораздо более фантастичные. По его мысли, «булгары – разноэтничная, входившая в состав государства восточных булгар Нухрат Палхар. Многие племена проживали на территории и Земли Залесской, и Серебряной Булгарии». Эта мифическая «Серебряная Булгария» располагалась в Сурско-Свияжском междуречье и была населена чувашским (суварским) населением.

Под его пером это мифическое государство заключает союзы с Аббасидсим халифатом, воюет с русскими князьями и монгольскими завоевателями. А потом бесследно исчезает, не оставив никаких историко-археологических следов. При этом цивилизация Волжской Булгарии с ее двумя сотнями городов и тысячами селищ никак им не трактуется. Разумеется, это прекрасный пример науки, перпендикулярной академической науке.

Дилетантизм и глупость этого подхода очевидны хотя бы потому, что в некоторых восточных географических сочинениях есть совершенно четкие географические координаты (наука к тому времени была вполне развитой) Волжской Булгарии, и эти координаты не имеют ничего общего с Окско-Сурским междуречьем.

Примерно в таком же ключе книга Владислава Урукова, написанная как обширная компиляция различных, часто без упоминания, трудов в стиле популярной истории с неким историко-правовым уклоном.

Это такой расширенный советский учебник истории некоего государства и права, полный трюизмов и спорных утверждений, догадок и недоказуемых гипотез. Например, описывая династию булгарских правителей, автор дает совершенно дикую мифическую генеалогию, явно списанную с фальшивой «Джагфар тарихы», которую, кстати, сам автор назвал фальшивкой.

В другом месте он один поход русских войск на Булгарию датировал 1183 и 1184 гг.. Очевидно, автор просто списал сведения о них с разных сайтов. Иными словами, автор настолько совершенно не в теме булгароведческих исследований, что готов брать информацию с любого сайта, лишь бы увеличить объем своего труда.

Далее он усердно конспектирует труды историков и археологов (Ф.Ш. Хузина, Г.М. Давлетшина, В.Д. Димитриева, С.Э. Зубова и др.), при этом не считая нужным ссылаться на труды этих ученых, полагая, что имеет право распоряжаться плодами чужих исследований. Впрочем, это не избавляет его от огромного числа ошибок и недочетов.

Так, в попытке сказать что-то новое, но не имея никаких фактов, кроме банального здравого смысла, и не имея ни малейшего представления о литературе по этому вопросу, В.Н. Уруков многословно рассуждает об исламе и его распространении среди населения Булгарии.

Он пишет:

«Параллельно с исламом в государстве Волжская Болгария начало распространяться и христианство православного направления. Новая религия пришла из Руси и распространялась в первое время миссионерами, а в дальнейшем христианскими церквями и епархиями. Власти Волжской Болгарии не препятствовали распространению христианства среди поданных и на территории государства, где в это время существовал ряд православных монастырей (некоторые из них были основаны членами болгарской аристократии). …

Как нам представляется в традиционный ислам перешли только царский род и некоторая часть высшей знати государства Волжская Болгария. Исторических доказательств обратному нет.

Массовый переход к исламу Волжских болгар состоялся при золотоордынском хане Узбеке в начале 14 века…».

Этот дилетантский бред, особенно про монастыри, основанные членами правящего рода булгар. К сожалению, для этого автора фактов настолько много, что об этом написаны десятки книг и сотня статей, а если он этого не знает, то это его беда, он просто расписывается в собственной некомпетентности. Далее он идет в своем дилетантизме еще дальше:

«…ни христианство, ни ислам не получили широкое развитие среди местного населения … Традиционные мусульманская и христианские религии, по сути, глубоко чуждые подавляющему большинству населения государства Волжская Болгария, так и осталось до гибели государства религиями аристократии, части военного и торгового сословия», при этом «В государстве всегда велось активное строительство мусульманских и христианских храмов, на эти храмы расходовались громадные суммы государственных денег».

Конечно, это яркий пример безапелляционной самонадеянности дилетанта, полагающего, что для написания истории ему нужен не анализ источников и фактов, а просто банальная эрудиция. К сожалению, это совершенно не так.

В отношении этногенеза булгар автор пытался скомпилировать труды чувашских историков (прежде всего А.К. Салмина, В.Д. Димитриева), но при этом он не понимал их концепции и поэтому включил в свой анализ все из них.

О происхождении булгар он пишет просто:

«после распада Великой Болгарии часть болгар, названные серебряные, с Котрагом ушли в Поволжье и заселились первоначально между Камой и Волгой. Этот факт перекочевания болгар под предводительством Котрага объясним, поскольку в Великой Болгарии были очень сильны родоплеменные отношения».

Он полагал, что

«государствообразующими Волжской Булгарии народами являлись болгары и сувары, которые имели уже несколько веков опыт государственного строительства. Сувары и болгары – один этнический народ, название двух огурских племен… Термин болгаро-сувары используется историками для того, чтобы подчеркнуть этническое и лингвистическое единство двух племен… Начиная с XI веков укрепляется общность культуры, языка болгар и сувар, что соответствует их этнической однородности, и постепенно этноним сувар полностью исчезает в источниках средневековых авторов. Представляется, с этого момента сувары слились в единый народ, болгарский, – народ государства Волжской Булгарии».

Иными словами, этот труд показал, что если автор не умеет анализировать источники и литературу, что ничего нового и оригинального в этой работе нет. Практически вся она является с разной степенью успеха компиляцией уже известных трудов, приправленных часто нелепыми рассуждениями самого автора. Все, что в ней правильного давно известно, а то, что нового чаще всего совершенно ненаучно.